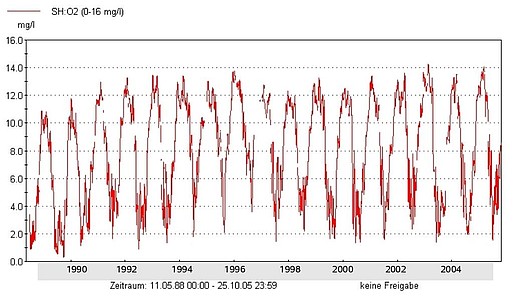

Sauerstoffloch in der Elbe - eine AnalyseDer tidebeeinflusste Unterlauf der Elbe ist etwas Besonderes, was den Sauerstoffhaushalt betrifft. Ein Quantum Wasser fließt von Prag bis Geesthacht ca. 5 Tage, auf dem kurzen Rest der Strecke pendelt es jedoch ca. 20 Tage mit Ebbe und Flut auf und ab zum Meer. In dieser Zeit wird organischer Schmutz fast vollständig unter Sauerstoffverbrauch von Bakterien abgebaut, ab einer Wassertemperatur von ca. 12 °C aufwärts. Der Biologische SauerstoffBedarf als Maß für die Verschmutzung von (Ab)Wasser wird über 21 Tage bestimmt (BSB21), weil dann eine vollständige Mineralisierung unter Standardbedingungen wie in einem Klärwerk erreicht wird. Was in der Tideelbe passiert, wird euphorisch als "Selbstreinigung" bezeichnet, aber anders als im Klärbecken wird nicht Luftsauerstoff eingeblasen. Reicht der natürliche Sauerstoffnachschub nicht, um die Zehrung auszugleichen, sinkt die Konzentration bis auf Werte unter 3 mg/l, die Grenze, die Fische zum Leben brauchen. Dieser Zustand wird "Sauerstoffloch" genannt. Die schlimme alte ZeitIm Längsprofil der Tideelbe, das von der ARGE Elbe aufgenommen wird, zeigt das folgende Diagramm der Beprobung vom Juni 1985 einen typischen Verlauf:  Erst Hoffnung, dann EnttäuschungDas Institut für Hygiene und Umwelt (HU) betreibt an den Hamburger Gewässern automatische Messstationen, davon an der Elbe in Bunthaus (Strom km 609), Seemannshöft (Strom km 625) und Blankenese (Strom km 630). Die Daten sind seit dem Frühjahr 2005 online im Internet abrufbar, und zwar rückwirkend ab Mai 1988. Dadurch kann die Entwicklung des Stoffhaushalts in der Elbe zeitlich verfolgt werden. Obwohl nur sehr einfache Parameter gemessen werden, sind die Ergebnisse sehr aussagekräftig, weil sie einen langen Zeitraum und die entscheidenden Abschnitte der Elbe abdecken. Die Längsprofile der ARGE Elbe werden nur monatlich gezogen, wobei durchaus an der kritischen Phase vorbei gemessen werden kann, wie im Vergleich weiter unten deutlich gemacht werden wird. Die täglichen Abflussmengen am Pegel Neu-Darchau wurden aus dem Internet abgerufen.Von 1988 bis 2005 zeigt die Sauerstoffkonzentration in Seemannshöft, am westlichen Ende des Hafens Hamburg, einen charakteristischen Gang mit der Jahreszeit, indem im Frühsommer die Konzentration einbricht. Bis 1990 sank sie unter den fischkritischen Wert von 3 mg/l, dann erholte sich die Elbe, aber seit dem Jahr 1999 wurden die Perioden mit Sauerstoffmangel tiefer und länger anhaltend.  Die Umweltbehörde Hamburg und die "Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Elbe" erklären das Phänomen,

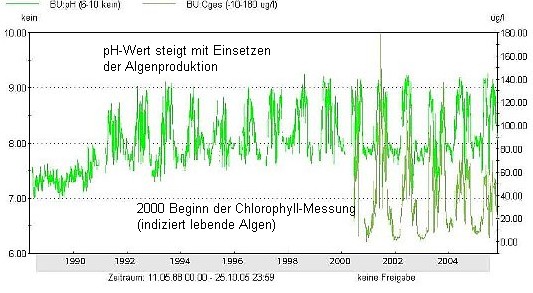

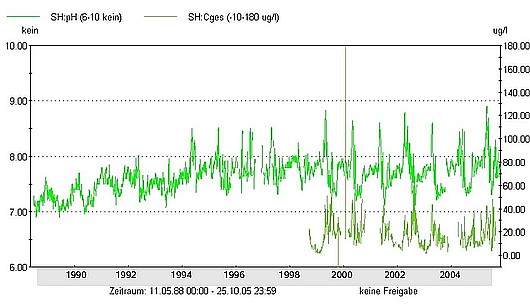

Wieviel Algen sich bilden, hängt davon ab, wie hoch die Temperatur, die Sonneneinstrahlung und das Nährstoffangebot von Nitrat und Phosphat sind, und wieviel Zeit im Flusssystem dem Aufbau einer Population gegeben ist. Die ARGE Elbe reduziert die komplexen Faktoren auf das Nährstoffangebot. Im Monitoring-Programm für die Tideelbe heisst es ohne Weiteres: "Das Phytoplankton dient somit als Belastungsanzeiger für Eutrophierungsprozesse, die durch übermäßiges Nährstoffangebot verursacht werden." (SONDERAUFGABENBEREICH TIDEELBE DER ARGE ELBE DER LÄNDER HAMBURG – NIEDERSACHSEN – SCHLESWIG-HOLSTEIN mit Wassergütestelle Elbe: Konzept zur Überwachung des Zustands der Gewässer - Bearbeitungsgebiet Tideelbestrom; Stand 17.10.2005). Schnell sind dadurch die Bauern im Einzugsgebiet oberhalb Hamburgs als Übeltäter an den Pranger und die alte Ordnung - 90% des Drecks kommen von oben - wieder her gestellt. Ob die Nährstoffe, selbst wenn man den Eintrag drastisch reduzierte, jemals der limitierende Faktor für das Algenwachstum in der Elbe sein können, wird von der ARGE Elbe nicht mehr gefragt. Wohlgemerkt, der Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft muss zum Wohle der Nordsee verringert werden. Damit sind aber alle Bauern von Böhmen bis Dithmarschen gemeint. An der Messstation Seemannshöft lag über den ganzen Zeitraum von 1988 bis 2005 das Niveau von Chlorophyllkonzentration und pH-Wert in der Vegetationsperiode deutlich niedriger als in Bunthaus. Dort, und erst recht nicht hier, wird das Nährstoffangebot von N und P bei weitem nicht von den Pflanzen ausgeschöpft.  Wenn

das Phytoplankton seit 1992 sich - zumindest oberhalb des Hafens -

auf hohem Niveau entfaltet, und zunächst bis 1998 eine

Verbesserung des

Sauerstoffhaushalts festgestellt wurde, warum kommt es dann seit 1999

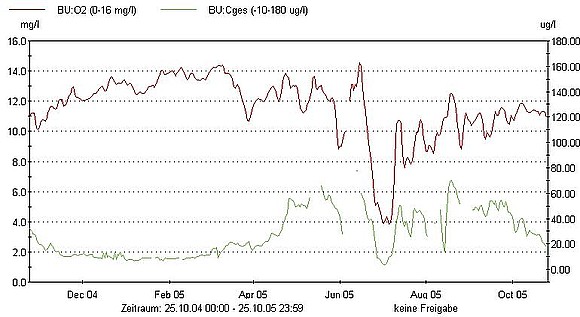

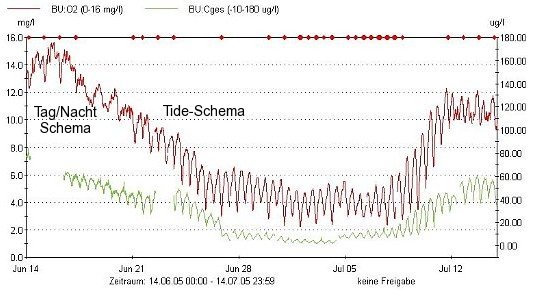

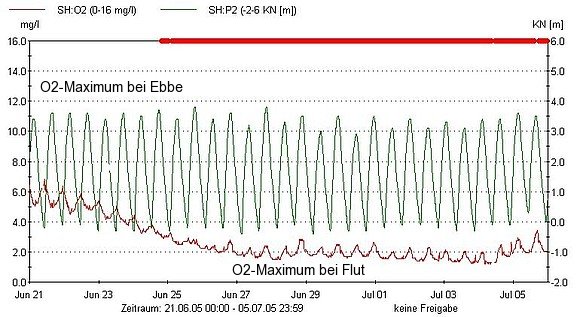

zu Verschlechterungen? Das Sauerstoffloch 2005Gestreckt auf ein Jahr, von Oktober 2004 bis Oktober 2005, erkennt man den Aufbau und Zusammenbruch einer Planktonblüte genauer. Im Winter liegen die Chlorophyll-Konzentrationen zwischen 0 und 10 ug/l. Daher wird kein Sauerstoff produziert, aber auch keiner durch abgestorbene Algenmasse verbraucht. Denn die Abbau-Bakterien halten Winterschlaf, so dass selbst bei hoher Schmutzbelastung keine Sauerstoffzehrung eintritt. Das Wasser wird durch Wind und Wellen mit Sauerstoff gesättigt.  Mit

steigenden Wassertemperaturen im April beginnen die Abbauprozesse. In

den schlimmsten Zeiten war von Beginn an das Schmutzangebot

für

die Bakterien so hoch, dass schon ab Mai Sauerstofflöcher

auftraten. Die Algenmasse hingegen muss sich erst im Frühjahr

aufbauen, mit einigen Auf und Abs, die vom Wetter und Abfluss aus dem

Elbegebiet oberhalb Hamburgs bestimmt werden. Die nachwachsenden Algen

dominieren den Sauerstoffeintrag gegen die Zehrung durch abgestorbene

in Bunthaus, in Seemannshöft dagegen findet man lebende Algen

auf

sehr viel niedrigerem Niveau, und schon vor dem Fall kommen dieAlgen

immer weniger gegen die Zehrung an. Am 15. Juni erreichte die

Algenblüte mit ca. 80 ug/l in Bunthaus ihr Maximum (leider

fiel

das Messgerät ausgerechnet hier zeitweise aus, die Aussage

wird

aber von pH und O2-Messungen gestützt). Eine solche Spitze der

Algenblüte kann nicht auf Dauer stabil bleiben, sondern

verwelkt,

jedoch nicht völlig. Die überlebenden Algen wachsen

schon zur

nächsten Blüte heran und stellen ihre O2-Produktion

der

Zehrung entgegen. Dass bereits in Bunthaus die O2-Konzentration

stundenweise bis auf 3 mg/l fiel, hängt mit dem

Oberwasserabfluss

zusammen, was im Weiteren noch diskutiert werden wird. An der Station

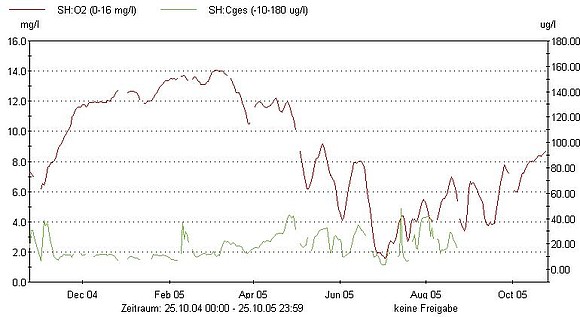

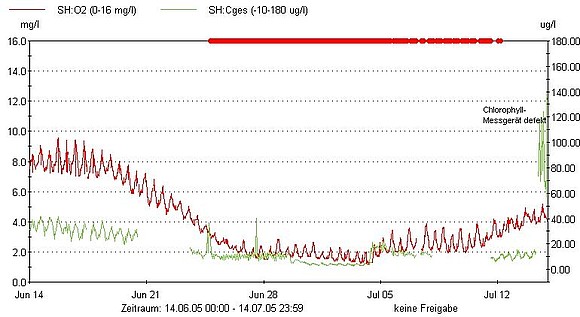

Seemannshöft wird dagegen die Katastrophe aufgezeichnet. Keine

tideelbe-eigene Algenpopulation kann das Sauerstoffloch vom 24.Juni bis

12. Juli ausgleichen. Schon Ende Juli zeigt sich der Sauerstoffgehalt

in Bunthaus mit 8 mg/l gut erholt, während sich die Elbe im

Hafen

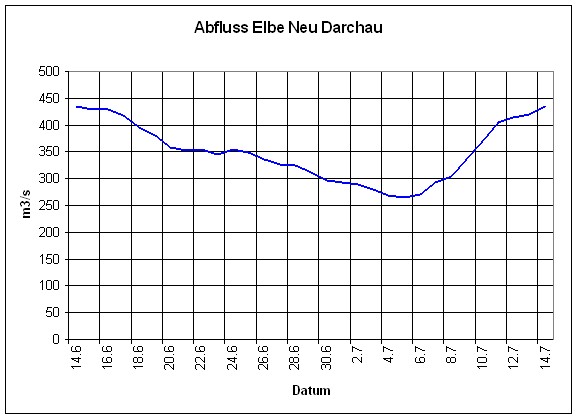

erst im Oktober einigermaßen berappelt hat. Wie wertvoll das Wassergütemessnetz ist, um zu erkären, was in der Elbe passiert, zeigt die Längsbeprobung mit dem Hubschrauber, die die ARGE Elbe am 22. Juni fliegen ließ. Sie verfehlte das Sauerstoffloch drei Tage zu früh, und das am 25. Juli folgende Längsprofil kam 13 Tage zu spät.  Am 15. Juni erreichen Algenblüte und Sauerstoffkonzentration in Bunthaus ein Maximum. Am Verlauf der O2-Kurve erkennt man den Wechsel von Tag (Höhepunkt der Photosynthese am Nachmittag) und Nacht. Mit sinkendem Algennachschub von oberhalb fällt die O2-Produktion. Ab dem 21. Juni ändert sich das Muster der Kurven, nämlich zwei Maxima pro Tag bei Ebbe, und zwei Minima bei Flut.  Am 15. Juni flossen noch 430 Kubikmeter pro

Sekunde über das Wehr Geesthacht, zum 20. Juni fiel das

Volumen auf 350 m3/s, und ab dem 25. Juni fiel die Wassermenge stetig

bis auf 260 m3/s am 5. Juli. Bei hohem Abfluss (Jahresmittel ca. 700

m3/s) dominiert die Beschaffenheit des Oberwassers die in Bunthaus, bei

geringer Wasserspende im Sommer kann das mit der Flut herauf

strömende sauerstoffarme Volumen das Oberwasser bis

über Bunthaus zurück drängen. Mit dem

Flutscheitel fielen denn auch die O2-Konzentrationen stundenweise unter

3 mg/l. Der seit dem 6. Juli rasch steigende Oberwasserabfluss stellte

die für Bunthaus typischen Verhältnisse bis zum 12.

Juli wieder her.  In Seemannshöft ist eine

tageszeitabhängige Sauerstoffproduktion nur ab und zu

rudimentär zu erkennen. Das ablaufende Wasser trägt

noch einen Rest lebendige Algen und O2-haltiges Wasser in den Hafen

(O2-Maximum beim Niedrigwasserscheitel). Eine eigenständige

Algenpopulation fehlt. Die Chlorophyll-Konzentration sinkt fast auf

Null, die Sauerstoffkonzentration lag vom 24. Jni bis 5. Juli

ständig, vom 6. bis 12. Juli überwiegend unter der 3

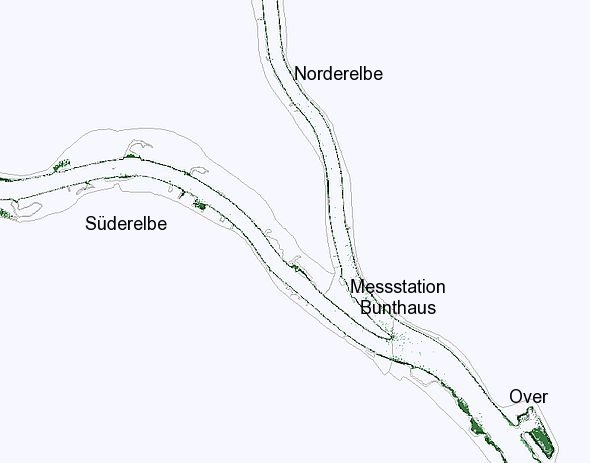

mg/l Marke.    Tiefe und dunkle WüsteEs wurde schon erläutert, dass Algen eine Periode von ca. 12 Stunden Dunkelheit überstehen müssen. Nicht zuletzt ihre eigene Masse trübt das Gewässer (Sichttiefe in der Elbe ca. 50 cm) und nimmt das lebensnotwendige Licht. Durch die Turbulenz im Wasser ist eine Alge mal oben im Hellen, mal unten im Dunkeln. Die "Dunkelstresstoleranz" von Algen muss demnach hoch sein, denn sonst kämen in Bunthaus keine mehr lebend an. Eine Theorie von Thomas Gaumert, Leiter der Wassergütestelle Elbe, besagt, dass schon beim Sturz über das Wehr Geesthacht ein großer Teil der Algen zerstört wird. Diese These soll hier aber nicht weiter vertieft werden. Angesichts der guten Sauerstoff- und Planktonwerte in Bunthaus überrascht es, dass im Elbeabschnitt vom Wehr Geesthacht bis zum Seehafen Hamburg kaum Flachwasserzonen (in der Karte grün signiert) vorhanden sind. Das Band entlang der Ufer ist 10 - 20 m breit, nur in Ausnahmefällen wie im Hafenbecken von Over gibt es etwas größere Flächen. Die Sohle der Binnenwasserstrasse liegt bei - 5 m NN. Aus Sicht der Algen ist dieser Elbabschnitt schon eine Krisenregion.  Im Hafen selbst finden Algen eine tiefe dunkle Wüste vor. Die Binnenhafenbecken, z.B. Spreehafen und Billwerder Bucht, sind fast völlig zu Wattgebieten verlandet und bieten kein Flachwasser. Erst unterhalb des Hafens, im Mühlenberger Loch, sind nennenswerte Flachwassergebiete zu erwarten. Der Kartenausschnitt zeigt hell- und dunkelgrün die Flachwasserzonen 1998 vor der letzten Vertiefung, dunkelgrün und grau den Zustand danach im Jahr 2003. Eine Änderung des MTnw durch die Elbvertiefung wurde nicht eingerechnet, weil flächendeckende Daten noch nicht zur Verfügung standen, und die Aussage nicht wesentlich verändert würde. Geht man bei der qualitativen Betrachtung von den dunkelgrünen unveränderten Gebieten aus, sieht man deutliche Flachwasserverluste seit 1998 (hellgrün) und nur geringe Gewinne nach der Vertiefung (grau). Die Flächen 1998 waren überdies kompakter als die schmalen langgestreckten Reste 2003. Die Vertiefung in der Nebenelbe hat z.B. ein zusammenhängendes Gebiet in zwei Streifen geteilt. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit sehr erhöht, dass eine Alge entweder aufs Watt geworfen oder ins Tiefwasser verwirbelt wird.  FazitMan kann sich darüber streiten, wieviel mehr Algenwachstum durch Abwässer, Düngemittel und Autoabgase von Menschen aufgesetzt ist. Ursache des Sauerstofflochs sind aber nicht die vielen Algen selbst, wie die Behördenorganisation ARGE Elbe in ihrer dritten These von der "Sekundärverschmutzung" suggeriert. Spitzt man diesen perversen Gedankengang zu, gäbe es zu viele Fische in der Elbe, die ins Wasser scheissen. Hamburg tötet durch den Hafen und die tiefe Fahrrinne die Algen ab und macht sie erst zu Dreck. Seit der letzten Elbvertiefung (und Hafenerweiterung Altenwerder) ist nicht nur direkt durch Baggerung der Anteil des Tiefwassers vergrößert worden, sondern durch verstärkte Erosion im Tiefwasser wurde mehr Sediment in die Flachwasserzonen und Watten verlagert, vor allem zu Lasten Ersterer. Allein der Sedimenteintrag in die genutzten Hafenbecken hat sich 2004 auf 8.5 Mio. m3 verdoppelt, weshalb die Hamburg Port Authority (HPA) der Baggermenge nur noch durch Verklappung in die Nordsee Herr zu werden glaubt. Dennoch streitet HPA ab, die Verlandung in den nicht bebaggerten Zonen sei von der Elbvertiefung verursacht. "Bei einer weiteren Fahrrinnenvertiefung müssen unbedingt die Flachwasserbereiche ökologisch verbessert werden", sagte T. Gaumert (Umweltbehörde) am 12. Juli 2005 im Hamburger Abendblatt. Also erst die Elbe weiter zerstören, bevor ihr in der heute schon kritischen Lage geholfen wird? Resigniert nimmt die Umweltbehörde die geplante Elbvertiefung als gegeben hin und betäubt sich mit der Droge "Badetag". Aus Angst, HPA bei einer erneuten Elbvertiefung zu widersprechen, schiebt sie die Schuld und die Pflicht zum Handeln den Oberliegern zu. Der Wille, die Elbe zu zestören, war bei Hamburgs Regierung schon immer stärker, als sie zu schützen. Tatsächlicher Umweltschutz wird durch Jubelpropaganda für "Badetag" und "Ausgleichsmaßnahmen" und Pseudowissenschaft ("Sekundärverschmutzung") ersetzt.Der Förderkreis "Rettet die Elbe" fordert:

Homepage

Rettet die Elbe Homepage

Rettet die Elbe |

rettet-die-elbe.de

rettet-die-elbe.de