Problem:

Schadstoffe Problem:

Schadstoffe

Förderkreis

»Rettet die Elbe« eV,

Hamburg

Ergebnisse des Zustandsberichts

2005

Gemäß der WRRL sollen alle Belastungen (pressures)

auf die Elbe-Umwelt, alle direkten und indirekten Einträge von

Schadstoffen in die Gewässer, aufgezeichnet und

geprüft werden, welche Wirkungen sie auf den

ökologischen und chemischen Zustand haben. Die meisten

Informationen, die für einen Zustandsbericht unter der WRRL

benötigt werden, sollten aus der Überwachung von

Einleitungen und der Gewässer bekannt sein, die auf Grund der

der WRRL vorangegangenen Gesetze durchgeführt wurde. Diese

Informationen wurden im Zustandsbericht stark reduziert, der von der

IKSE mit Billigung der Umweltminister im März 2005

herausgegeben wurde.

Die

tschechischen Behörden veröffentlichten im

Zustandsbericht gar keine Einleitungsdaten. Auf deutscher Seite wurde

unter dem Schlagwort „Signifikanz“ die Zahl der

Verschmutzer und die der Schadstoffe eingeschränkt, indem

entweder die einleitende Anlage als zu klein eingestuft wurde, oder

weil andere EU-Regulierungen für bestimmte Typen von

Einleitern nur eine kleine Zahl von zu messenden Parametern verlangen.

Kläranlagen

wurden in den Zustandsbericht aufgenommen, wenn ihre Kapazität

2000 Einwohnergleichwerte überschreitet. Die große

Zahl kleiner Kläranlagen und häuslicher

Klärgruben, die erheblich zur Gesamtfracht der

Abwässer beitragen können, wurde nicht einmal

summarisch aufgenommen. Nur fünf Parameter – BSB,

CSB, N, P und teilweise AOX – repräsentieren die

Einleitungen, was aber kein realistisches Bild ergibt. Vor allem in

Großstädten leiten viele gewerbliche und

städtische Anlagen Schadstoffe ins kommunale Abwasser, die in

den Anhängen VIII und X der WRRL aufgeführt werden.

Mehr oder weniger abgebaut verlassen sie die Klärwerke.

Ungenügende EU-Regulierungen für kommunale

Abwasserbehandlung dürfen keine Entschuldigung sein, die

prioritären Schadstoffe im Abwasser nicht zu bestimmen.

Für

Industrieanlagen werden die Regeln von EPER angewandt, nach denen nur

wenige Betriebe die Signifikanzschwelle überschreiten. Alle

kleineren Anlagen werden vernachlässigt und nicht einmal

summarisch erfasst. Obwohl zumindest für EPER-Anlagen

Emissionen in die Luft bekannt sind, wird deren Anteil an der

Gewässerbelastung nicht berücksichtigt.

Diffuse

Verschmutzungsquellen, wie städtische

Regenentwässerung, Bodenerosion, Versickerung aus

kontaminierten Flächen, Verklappung von Baggergut in

Wasserstraßen, sowie die Landwirtschaft werden unzureichend

beschrieben und quantifiziert.

Die

Wasserwerke am Rhein kritisierten generell alle Zustandsberichte, die

chemische Belastung zu vernachlässigen, und so als nicht

angemessen, um sicherzustellen, dass die Wasserwerke jederzeit mit

einfachen und natürlichen Aufbereitungsmethoden Trinkwasser

liefern können.

Die Belastungsdaten im Elbe-Zustandsbericht von 2005 genügen

nicht, die nächsten Arbeitsschritte nach der WRRL zu meistern.

Aufbau eines Schadstoffkatasters

für alle Quellen

In einer ihrer ersten Arbeiten hat die IKSE die

potentiellen Quellen von Schadstoffen bei Unfällen

zusammengestellt. Die „alten“ Mitgliedsstaaten der

EU begannen vor Jahren, das „European Pollutant Emission

Registry“ (EPER) aufzubauen. Im Rahmen der Aarhus Konvention

wurde 2003 das Protokoll über das „Pollutant Release

and Transfer Register“ (PRTR) unterzeichnet, und zwar auch

von den Staaten im Elbeeinzugsgebiet. Die Daten von EPER und PRTR sind

von Deutschland und Tschechien im Internet veröffentlicht,

wobei die Informationen noch nicht vollständig sind. Die

Stockholm Konvention bindet die Vertragsstaaten, die

„Priority Organic Pollutants“ (POPs) zu

eliminieren. Die EU-Richtlinie 96/61/EC zur „Integrierten

Vermeidung von Umweltbelastungen“ (IVU) verpflichtet die

Industrie, Schadstoffbelastungen mit den besten verfügbaren

Techniken zu vermeiden oder zu minimieren. Die Chemikalienpolitik der

EU unter „REACH“ wird dafür sorgen, dass

über Umweltrisiken durch heute oder künftig

existierende Schadstoffe besser informiert wird.

Die oben genannten Ansätze müssen von der IKSE,

nationalen und lokalen Behörden genutzt werden, um ein

vollständiges und detailliertes Kataster aller

Schadstoffeinträge aufzustellen, es dem Zustandsbericht

hinzuzufügen, und laufend zu aktualisieren und zu verfeinern.

Die Erhebung und Auswertung statistischer und geografischer Daten und

die Methoden der Modellierung sind zu verbessern, um die

Schadstoffeinträge aus diffusen Quellen zu bestimmen.

Funktion des Katasters

für

Monitoring und Bewirtschaftungsplan

Aus

dem Schadstoffkataster muss das

Gewässer-Überwachungsprogramm abgeleitet werden, um

die Auswirkung von Einträgen zu bestimmen, den Eintrag aus

bekannten Quellen mit der Fracht aus einem Teileinzugsgebiet

gegenzuprüfen, und gegebenenfalls unbekannte Quellen zu

ermitteln. Überwachungsprogramme müssen an den

Fortschritt bei Produktion und Vermarktung potentiell

schädlicher Chemikalien angepasst werden.

Das

Kataster dient dazu, prioritäre Verschmutzungsquellen zu

identifizieren. Jede Quelle muss beurteilt werden, wie die

Verschmutzung reduziert werden kann. Drei Strategien stehen zur Wahl:

- beste

verfügbare Techniken der Behandlung von Abprodukten einsetzen

- gefährliche

Stoffe und Produktionsprozesse ersetzen

- Schadstoffe

verbieten.

Das

Vorsorgeprinzip soll das primäre Kriterium sein, gegen

Schadstoffe vorzugehen. Man darf nicht warten, ob

Qualitätsnormen

im Gewässer überschritten oder eingehalten werden.

IKSE,

nationale und lokale Behörden sollen

regelmäßig

öffentlich berichten, welche Fortschritte gemacht werden, die

Belastungen zu mindern, und welche Defizite bestehen.

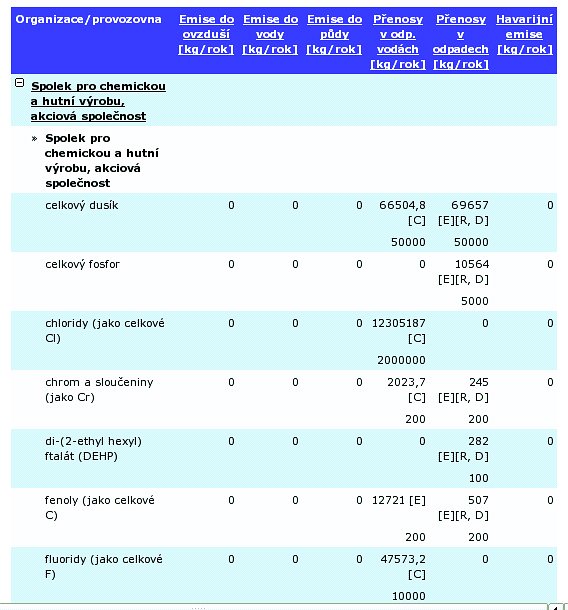

Beispiele

SPOL

Chemi, Usti nad Labem,

produziert

Natronlauge und Chlor im Amalgam-Verfahren, das Quecksilber

erfordert. Die Methode sollte durch die quecksilberfreie

Membran-Technik ersetzt werden. Aus Chlor wird eine Vielzahl von

chlorierten organischen Verbindungen erzeugt, was zu Emissionen

dieser und ihrer Nebenprodukte führt. Die Frage ist, welche

Stoffe vollständig eliminiert werden sollten (POPs und

ähnlich

gefährliche Stoffe), und ob die beste verfügbare

Technik in

allen Produktionszweigen angewandt wird.

Auszug

des PRTR Datenblatts der Spolchemi, Usti nad Labem

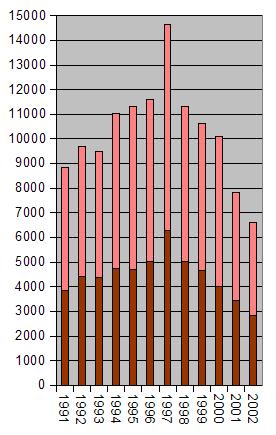

Norddeutsche Affinerie, Hamburg,

ist die größte Kupferhütte Europas. Die

Verschmutzung entsteht hauptsächlich durch metallhaltigen

Staub.

Die Umweltbehörde Hamburg hat den Staubniederschlag auf einer

Fläche von 5*5 km² um den Betrieb seit vielen Jahren

gemessen. Bessere Reinigungs- und Rückhaltetechnik

führte

zu eindeutig weniger Belastungen auf Boden- und

Wasseroberflächen.

Weitere Verbesserungen sind jedoch immer noch notwendig. Obwohl die

Hamburger Behörden den Staubeintrag messen,

berücksichtigen

sie ihn nicht im WRRL-Zustandsbericht.

Integrierte Kupferdeposition (kg auf das Untersuchungsgebiet) im Bereich der NA

(Auswertung der Behördendaten durch Förderkreis

»Rettet die Elbe« eV)

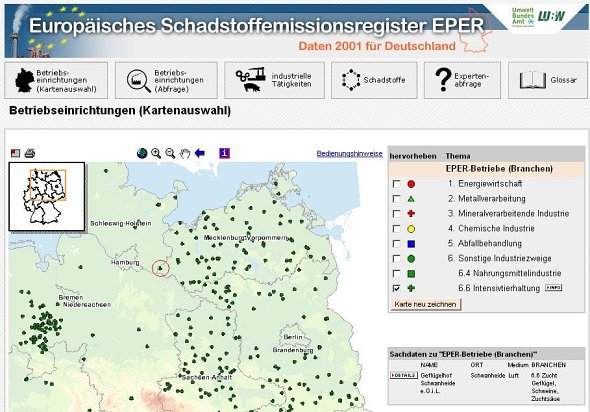

Intensive Viehhaltung

Mehrere tausend Schweine in einer Anlage, dass ist die

Dimension der industriellen Fleischproduktion. Die deutsche

EPER/PRTR-Karte zeigt eine erhebliche Dichte solcher

Großbetriebe

im Elbegebiet. Dabei deutet die relativ dünne Besetzung im

Tideelberaum vermutlich nur auf eine unterschiedliche Struktur hin,

nämlich viele kleine Betriebe unterhalb der PRTR-Schwelle,

aber

nicht auf eine geringere Belastung.

Für den rot eingekreisten Betrieb östlich von

Hamburg beispielsweise nennt das EPER/PRTR eine Emission von 28 t

Ammoniak pro Jahr – in die Luft. Das Güllemenge, die

darin

enthaltenen Pflanzennährstoffe und Tierarzneimittel, und ihr

Verbleib werden nicht angegeben. Obwohl sie Grund- und

Oberflächenwasser erheblich gefährden, ist das Wissen

darüber hoch defizitär.

Mehr Information

WFD Status Report 2005 CZ, DE,

IKSE/MKOL

Kritik am Status Report

Elbe

Kurzfassung - Langfassung

Pollutant

Release and Transfer Register (PRTR und EPER) DE

Pollutant

Release and Transfer Register IRZ - Integrovaný registr

znečišťování -

CZ

Cleaner

Production

Germany – Hinweise zu „Bester verfügbarer

Technik“,

Umweltbundesamt

Schwermetalldeposition im Umfeld der

Affi

erstellt Februar 2007

Hauptprobleme des Elbegebiets Hauptprobleme des Elbegebiets

Homepage

Rettet die Elbe Homepage

Rettet die Elbe

|

rettet-die-elbe.de

rettet-die-elbe.de